Articolo di Massimo Casprini

Nella prima metà del Settecento i due grandi e noti scienziati Pier Antonio Micheli e Giovanni Targioni Tozzetti, durante le escursioni nelle nostre zone per ricerche geologiche, osservarono che «molti sassi che parevano fluitati, cioè scantonati e arrotati, si vedevano nei sedimenti ciottolosi nella zona tra Ponte a Ema e Ruballa e rappresentavano gli affioramenti di quell’antico lago che una volta aveva occupato il bacino di Firenze».

Ebbene, nei giorni scorsi, quegli acciottolati sono riemersi con chiarezza nella collina a Nord dell’abitato di Ponte a Niccheri nel corso dei lavori per la Variante di Grassina.

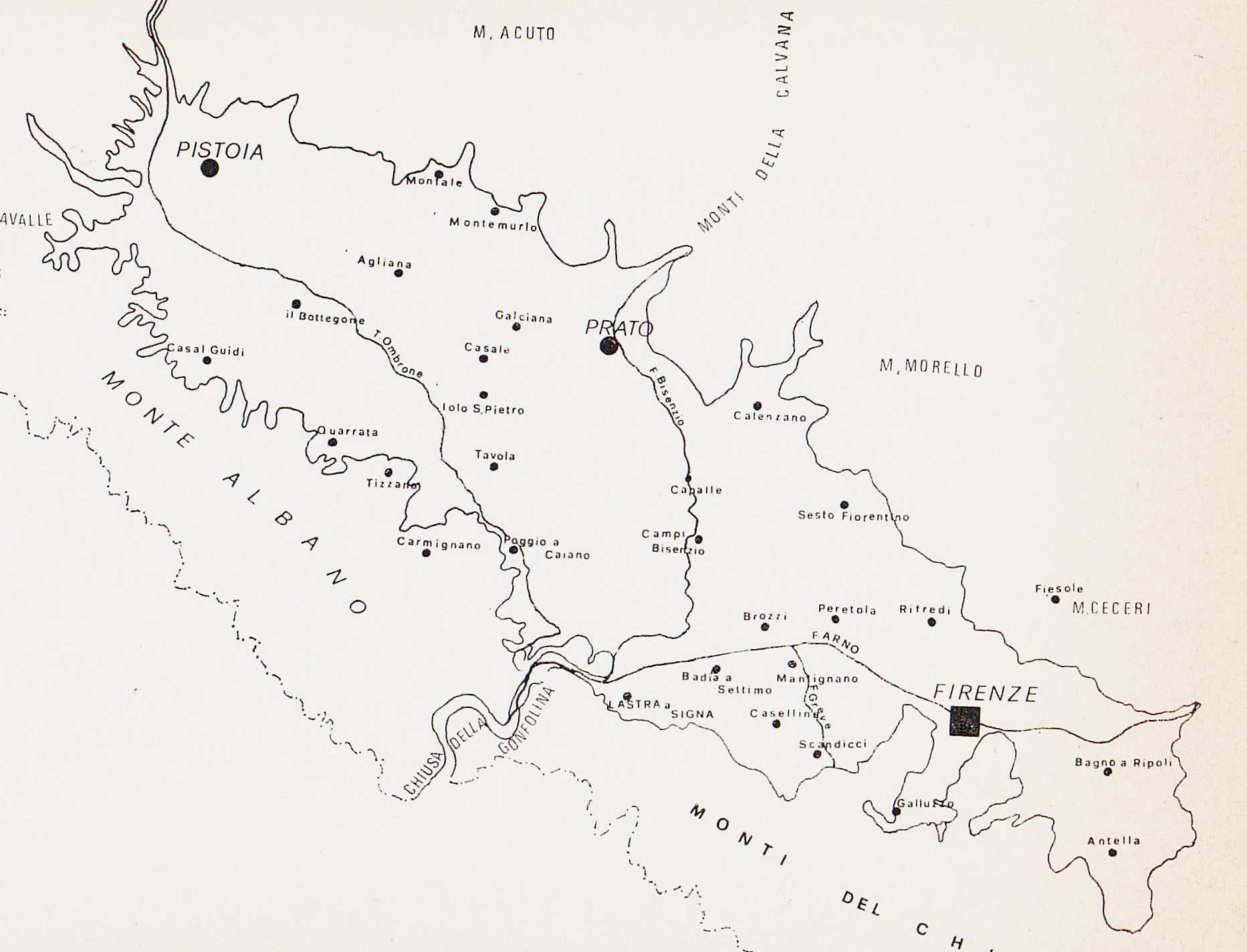

Circa tre milioni di anni fa – nel Pleistocene dell’Era Quaternaria – le terre emerse della Toscana erano molto ridotte; inoltre, al loro interno c’erano quattro grandi laghi: del Mugello, della Chiana, del Valdarno Superiore e del Valdarno Inferiore. Ricostruire la storia di questo ambiente formatosi in milioni di anni è estremamente complesso ma geologi, paleontologi e scienziati d’ogni sorta concordano tutti nel riconoscere che nel periodo villafranchiano è esistito, fra gli altri, quello conosciuto geologicamente come il lago Firenze-Prato-Pistoia che si estendeva per oltre quaranta chilometri, con una profondità variante dai cinquanta ai duecento metri.

In realtà, il lago non cominciava da Firenze, ma ben oltre una decina di chilometri verso sud-est fino alla barriera montuosa del Poggio Firenze che lo separava dal bacino del Valdarno Superiore – proprio da Antella, come si può vedere nella cartina qui sotto riprodotta.

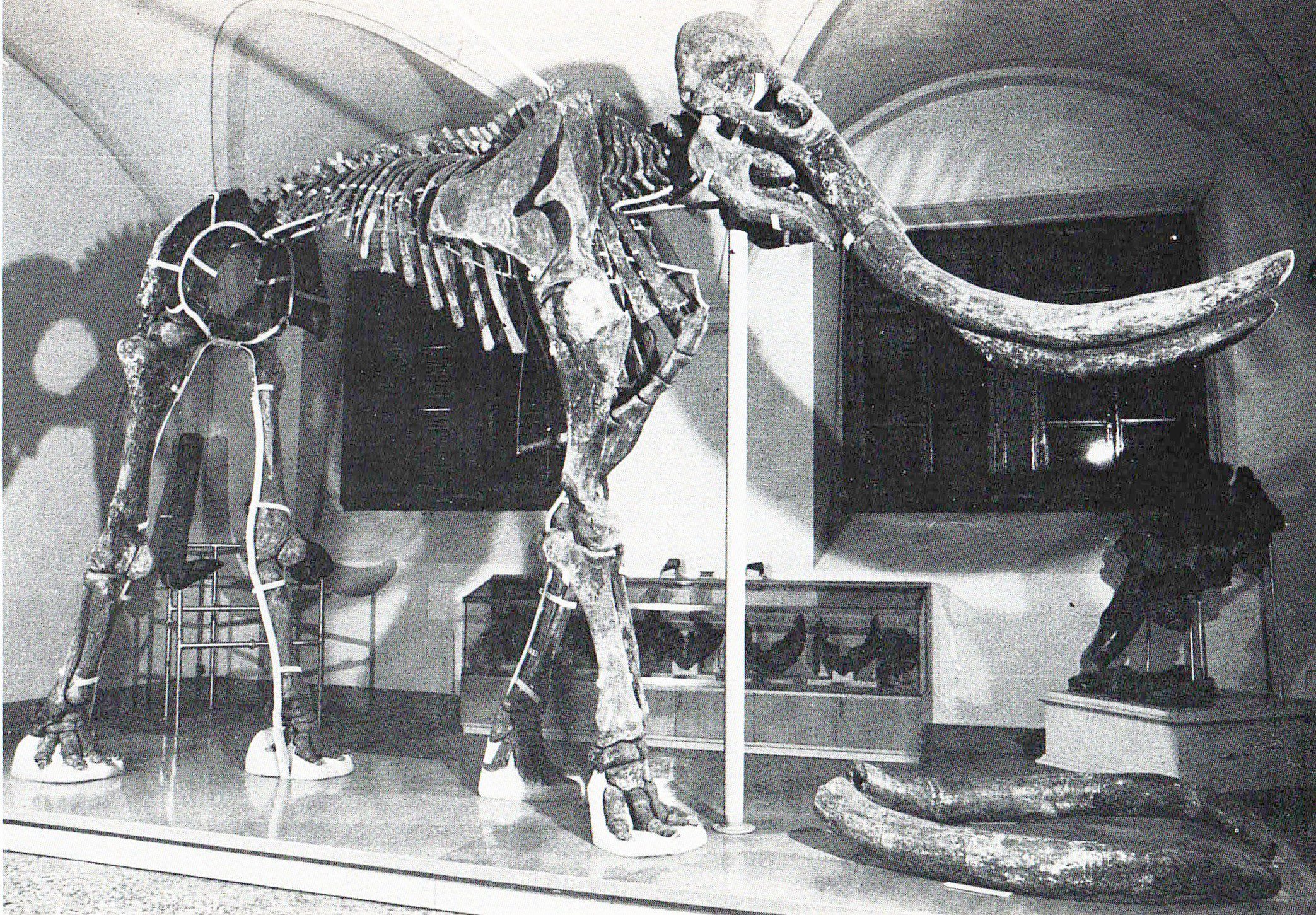

Anche Leonardo da Vinci aveva intuito che «Dal Valdarno di Sopra insino ad Arezzo si creava un secondo lago». Quindi, sulle rive di Fonte Santa, di Poggio Firenze, di Montemasso e delle colline antellesi pascolavano animali preistorici di eccezionale grandezza. Nel cielo volteggiava una varietà infinita d’uccelli e di enormi volatili dal becco lunghissimo. Nell’intricata foresta si svilupparono alcune piante tipiche di un clima tropicale come le magnolie, le taxoidi e le sequoie. In questa lussureggiante foresta pascolavano tranquillamente animali preistorici come mammut – elefanti dalle lunghissime e contorte

zanne d’avorio che superavano i tre metri, cervi, rinoceronti, tapiri che venivano a dissetarsi sulle rive del lago animato da balene, delfini e ippopotami.

Il Targioni Tozzetti era riuscito a raccogliere molti reperti fossili di animali preistorici che, purtroppo, sono andati perduti e dei quali ne restano pochi esemplari nel Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Firenze. Altri scheletri interi e numerose ossa fossili sono conservati nel museo Paleontologico di Montevarchi. Molti di noi ricordano di aver visto nel sottotetto dell’oratorio di Montemasso il famoso “osso di balena” che, probabilmente, era una mandibola di un enorme cetaceo vissuto in questo lago.

Il bacino lacustre dell’Antella fu per molto tempo un invaso nel quale le acque entravano ma non potevano uscire essendo bloccate da un argine esistente fra il Poggio a Grilli e il dirimpettaio Poggio di Belmonte, ma circa cinquecentomila anni fa – come l’Arno si aprì uno sfogo verso il mare al masso della Golfolina asciugando la pianura fiorentina fino a Pistoia – anche il fiume Isone aprì il suo varco fra i due poggi di Belmonte e dei Grilli per confluire nella valle dell’Ema, depositando lungo il suo corso enormi sedimenti di terra e di sassi che scendevano dai monti trascinati dai fiumi. Il lago si svuotò dell’acqua e al suo posto si ebbe una pianura corrispondente circa a quella attuale.

Ancora oggi, sul poggetto conosciuto come La Tomba – a poche centinaia di metri dalla pieve – mescolata ad argille sabbiose, affiora una gran massa di «sedimenti ciottolosi, scantonati e arrotati» dal millenario rotolamento nell’acqua. A questi, si possono aggiungere quelli emersi dai lavori in corso a Ponte a Niccheri trascinati e depositati lì dalle acque defluite dal lago dell’Antella a seguito della caduta dello sbarramento Grilli-Belmonte.

Nella piccola valle antellese, il dilavamento lasciò un terreno, non paludoso come nella piana

fiorentina, ma fertile e ricco di prezioso e denso humus. Non a caso, prima gli etruschi – dei quali sono stati trovati manufatti litici e frammenti di ceramica proprio sul Poggio a Grilli – e poi i romani, approfittarono della fertilità del luogo insediandosi con abitazioni e fattorie delle quali una testimonianza archeologica è data dai ruderi di una villa rustica romana, scoperta nel 1983 all’ingresso del paese di Antella che, a quell’epoca, forniva prezioso legname da costruzione ricavato dalle vicine foreste e produceva olio che, probabilmente, commerciava dal presunto porto fluviale di Ponte a Ema.

L’uomo non vide mai il lago perché – quando apparve nel nostro territorio circa quattrocentomila anni fa nel Paleolitico – tutta la zona era già un’estesa pianura bonificata dalla Natura e molto fertile.

Spettacolo di ombre per grandi e piccini al Teatro dell’Antella

Spettacolo di ombre per grandi e piccini al Teatro dell’Antella